Isole Faroe: pedalando tra le pecore

Una breve vacanza a pedali per scoprire un affascinante arcipelago sperduto nell’oceano, tra faraglioni e scogliere, laghi e cascate, tunnel e salite. Il tutto con la presenza costante delle pecore, le vere padrone delle isole.

Kellingin, la strega con due gambe e un cappello a punta, gettò una corda attorno alla montagna e si fece aiutare dal gigante Risin per tentare di catturare le isole e trasportarle verso l’Islanda. Faticarono inutilmente per tutta la notte finché, al mattino, la luce del sole li trasformò in pietra.

In effetti, a vederli da lassù, in cima alla ripida salita che aveva messo a dura prova le mie gambe, i due faraglioni, così diversi nelle rispettive fattezze, apparivano davvero come descritti in questa leggenda che avevo letto su una guida illustrata di queste affascinanti isole.

Ero lì, sulla collina dell’isola di Eysturoy, appena l’altroieri, nel momento centrale e nel punto più lontano di questa mia breve vacanza le cui sensazioni, dopo tre giorni di pedalata nel silenzio, forse solo adesso affiorano per essere apprezzate completamente, mentre qui, seduto all’aeroporto di Vágar, attendo che venga chiamato l’imbarco per il volo di rientro.

Non è la prima volta che mi capita. Spesso, infatti, è solo al termine del viaggio che le esperienze vissute riescono ad essere metabolizzate compiutamente. In questi casi, durante la ciclovacanza, tutto mi risulta quasi un po’ “ovattato” e, solo al termine della stessa, la fisiologica rilassatezza che ne consegue ha come l’effetto di una bassa marea che fa affiorare tutte le sensazioni, i ricordi e le emozioni, da raccogliere e conservare come conchiglie colorate e preziose.

Situate in mezzo all’oceano Atlantico del nord, a metà strada tra la Norvegia e l’Islanda, le Faroe (dette anche Fær Øer o, in italiano, Isole Faringie), sono uno dei luoghi più sperduti e remoti d'Europa ed era da lungo tempo che desideravo andare alla loro scoperta, naturalmente in sella alla mia bici.

Un piccolo arcipelago di diciotto isole, in cui risiedono circa 50.000 abitanti, appartenente al regno di Danimarca ma politicamente ed amministrativamente indipendente, tranne che per le questioni riguardanti la corona danese, la politica estera e la difesa. I faroesi hanno anche un parlamento proprio e una moneta, una guardia costiera e una piccola forza di polizia.

Questi luoghi mi hanno sempre incuriosito, alimentando per anni la mia fantasia di cicloviaggiatore; mi chiedevo come potesse essere pedalare in un ambiente così apparentemente inospitale, flagellato da un forte vento costante e dove piove per la maggior parte dei giorni dell’anno. Almeno, questa è la “reputazione” delle Faroe.

E invece, atterrato quattro giorni fa all’aeroporto dell’isola di Vágar, posso fortunatamente tirare le somme di una breve vacanza di inizio primavera caratterizzata da giornate asciutte, spesso sotto un sole splendente e accompagnate appena da una leggera brezza che nessun ostacolo ha opposto alla mia pedalata.

Curiosa la storia di questo minuscolo aeroporto. Esso venne costruito durante la seconda guerra mondiale dall’esercito inglese che, come contromossa all’invasione della Danimarca da parte della Germania nazista, aveva occupato le isole. Per la sua realizzazione, non fu scelto un luogo vicino alla capitale Tórshavn sull’isola di Streymoy, come sarebbe apparso più logico, bensì il sito dove tutt’oggi viene mantenuta questa unica pista, sull’isola di Vagar, poiché questo luogo era (ed è) nascosto dai rilievi che lo circondano e, quindi, poco visibile in caso di attacco navale dei nemici.

Tale circostanza ha comportato che, per decenni, i turisti atterrati sull’arcipelago abbiano potuto raggiungere la capitale solo utilizzando un successivo trasferimento via mare. Una scomodità a cui è stato posto termine solamente a partire dalla fine dell’anno 2002, quando fu inaugurato il primo degli attuali tre tunnel sottomarini che hanno reso più agevole lo spostamento tra le isole.

Si tratta del Vagatullinin, l’unico di questi tre tunnel percorribile anche in bicicletta. La sensazione? Unica.

Cinque chilometri di pedalata con la consapevolezza di “sprofondare” (letteralmente!) a ben 105 metri sotto la superficie del mare (livello segnalato da una suggestiva illuminazione blu e verde), con il rumore assordante delle ventole di aerazione e quello, amplificato dalle incombenti pareti di roccia, dei veicoli a motore con cui si condivide la stretta corsia di marcia; a ciò si aggiungono la perdita del senso d’orientamento e la risalita che sembra non terminare mai verso la luce … Sono sicuro che molti preferirebbero un classico traghetto!

Certamente meno claustrofobico e più piacevole da percorrere è risultato il tunnel che, all’estremo ovest dell’isola di Vagar, mi ha portato a scoprire uno dei luoghi più affascinanti delle isole.

Fino al 2006, anno di realizzazione di questo tunnel (non sottomarino bensì scavato nella roccia), le poche case che costituiscono il borgo di Gádasalur potevano essere raggiunte solo seguendo un impervio e pericoloso sentiero lungo il crinale della montagna, a picco sul mare.

Oggi, invece, è possibile accorciare decisamente il percorso entrando nel cuore della montagna stessa e prepararsi ad assistere a uno spettacolo unico: come un sipario che si apre su un palcoscenico naturale, l’uscita dal tunnel regala, improvvisa, un’ampia e suggestiva visuale sul promontorio sottostante e sull’isolotto di Mykines.

Ma il meglio deve ancora venire… Occorre, infatti, percorrere la ripida discesa che porta verso il paese e prendere un breve sentiero sterrato in direzione della scogliera, per trovarsi al cospetto di uno dei fenomeni più affascinanti che si possono ammirare nel vecchio continente!

Con un salto verticale di 30 metri, la cascata di Múlafossur si getta direttamente nell’oceano, regalando un colpo d’occhio che non può certamente lasciare indifferente anche il turista più navigato.

Michelangelo Bonarroti sosteneva che il compito di uno scultore non è quello di creare dal nulla, bensì di lavorare “per sottrazione”, facendo emergere le figure dall’informe blocco di materia nel quale esse già esistono, nascoste e imprigionate.

È proprio questa la sensazione che ho avvertito pedalando su questo piccolo arcipelago, dalla conformazione decisamente articolata e peculiare. La sensazione di trovarmi su un enorme blocco di basalto, che un tempo non l’azione dei ghiacciai bensì il demiurgo teorizzato da Platone abbia pian piano eroso, fino a creare un suggestivo dedalo di strisce rocciose divise da strette lingue di mare o da fiordi profondi, con piccoli villaggi dalle case coloratissime e dove impervie scogliere si alternano a spiagge di sabbia scura, spesso fronteggiate da faraglioni o archi naturali che appaiono come grossi natanti in perenne attesa di un attracco.

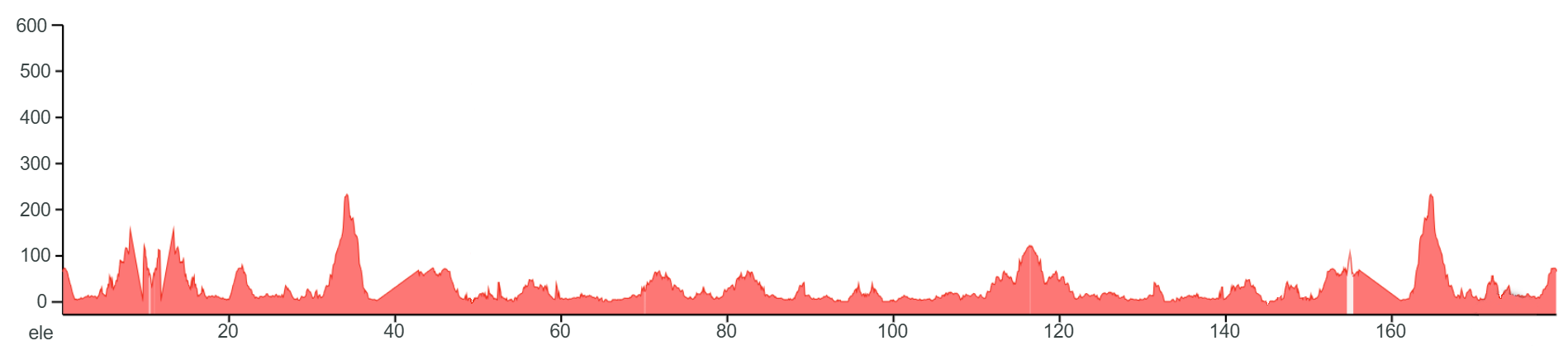

Per attraversare le montagne e spostarsi da un braccio di mare a quello opposto, laddove non sono state scavate gallerie nella roccia occorre pedalare lungo ripide salite che mettono a dura prova anche le gambe del ciclista più allenato.

La ricompensa, oltre alla successiva discesa, sarà costituita da un panorama assolutamente unico: la totale assenza di alberi permette infatti di spaziare con lo sguardo fino all’orizzonte, scoprendo in sella che l’acqua, oltre che nell’oceano circostante, si manifesta appieno anche sulla terraferma, sotto forma di un intreccio di fiumi, laghi e cascate.

Tra queste ultime, certamente quella che più mi ha impressionato è stata la cascata di Fossá, sull’isola di Streymoy. Non è cosa di tutti i giorni, del resto, percorrere un’ondulata strada pressoché deserta sul bordo dell’oceano e, dopo una curva, trovarsi a tagliare una cascata che, con tre netti salti, precipita da un’altezza di ben 140 metri dalla montagna sovrastante!

Ma l’acqua, per un popolo che vive così isolato dal resto dell’Europa, significa anche ed essenzialmente risorsa ittica per il proprio autosostentamento, circostanza che ho potuto constatare osservando la diffusione pressoché capillare delle reti circolari, tipiche dei mari del nord, dove vengono allevati i salmoni.

Come ho poi potuto apprendere, si tratta di sistemi di allevamento particolari, a bassa densità, che permettono di ridurre o evitare l'uso di antibiotici. Per questo i commercianti di pesce definiscono le Isole Faroe "la boutique del salmone".

Tutto eticamente corretto, dunque? Be’, decisamente no… c’è anche un rovescio della medaglia nel rapporto dei faroesi con la fauna marina.

Viene chiamata “grindadrap” ed è la pratica tradizionale che, in tutto il mondo, purtroppo, è conosciuta come il più noto “biglietto da visita” di queste isole.

Sin troppe volte abbiamo avuto modo di vedere immagini diffuse dai mass media con l’acqua delle baie delle Faroe drammaticamente tinte di rosso per l’uccisione dei cetacei, una pratica sin dagli anni ’80 osteggiata dalle ONG animaliste, che la considerano inutile, cruenta e scollegata da effettive esigenze economiche.

Paradossalmente, proprio i giudizi critici del resto del mondo hanno tuttavia reso gli abitanti delle isole ancor più coesi per difendere un’attività che essi non solo rivendicano come appartenente da secoli alla propria tradizione culturale, ma che reputano comunque necessaria alla sussistenza alimentare dei cittadini. Questi ultimi partecipano in massa, ben divisi per compiti e con regole ferree da seguire, alla mattanza caratterizzata da una tecnica di accerchiamento dei cetacei in mare aperto per poi spingerli verso le baie dotate di spiagge. La carne ricavata viene successivamente conservata con una particolare tecnica di essiccazione all’aria e, almeno in teoria, suddivisa tra la popolazione (ed è forse proprio quest’ultima circostanza che alimenta la pervicacia con cui viene tenuta in vita questa drammatica tradizione).

Ma i faroesi non sono solamente un popolo di pescatori.

Sulle isole sono anche disseminate numerose fattorie i cui titolari, occorre precisarlo, non sono particolarmente accoglienti nei confronti dei turisti che, immagino soprattutto nei mesi estivi, invadono in massa i sentieri più panoramici.

Ho avuto modo di constatare che moltissimi appezzamenti di terra, infatti, sono interdetti con reti e fili spinati, accompagnati da “eloquenti” cartelli per dissuadere chi si azzardi a ignorare le interclusioni.

Ciò avviene, ad esempio, a Saksun, un affascinante e isolato borgo per raggiungere il quale ho percorso una lunga e stretta strada che si incunea tra le montagne via via sempre più incombenti.

Una pedalata che, nel più assoluto silenzio, mi ha permesso di giungere in questa località sperduta, affacciata su un antico fiordo oggi divenuto una laguna a causa della sabbia depositata dal vento. Impossibile non notare e ammirare la vecchia chiesa di pietra con il tetto coperto d’erba che pare messa qui, all’imbocco dell’insenatura, quasi a vigilare sulle poche abitazioni sovrastate dall’ennesima cascata che scende dalle montagne.

Per gli appassionati di trekking, in ogni caso, la chiusura di numerose ed estese zone di pertinenza delle fattorie non impedisce di godere appieno degli scorci meravigliosi che queste isole sanno offrire: è sufficiente, infatti, percorrere uno degli innumerevoli sentieri ufficiali per scoprire gli angoli più nascosti e inaccessibili con altri mezzi.

Ed è proprio a uno di questi tracciati che ho dedicato le ultime ore della mia permanenza sulle isole. Assicurata con il lucchetto la bici a una staccionata nei pressi di Miðvágur, una passeggiata di 3,5 chilometri costeggiando il lago Leitisvatn mi ha permesso di salire in cima a una scogliera dove i miei occhi si sono spalancati dinanzi a un panorama davvero più unico che raro.

Difficile, infatti, potere ammirare altrove un lago… sospeso sull’oceano!

Ancora più complicato riuscire a staccarsi dalla zolla di terreno sulla quale, seduto, sono rimasto per un tempo indefinibile a godere di questo spettacolo della natura, in perfetta e beata solitudine, riflettendo sul fatto che è proprio questa la condizione che genera quel senso di libertà che ha sempre caratterizzato i miei viaggi in bici svolti in solitaria in mezza Europa, sublimando ogni esperienza a uno stadio via via sempre più elevato.

Del resto, secondo un aforisma attribuito al filosofo tedesco Arthur Schopenhauer, “chi non ama la solitudine, non ama neppure la libertà, poiché soltanto quando si è soli si è liberi”.

Una sensazione provata anche durante i miei tre giorni trascorsi a pedalare in questo luogo così remoto e sperduto. O quasi, perché in realtà di perfetta solitudine non si è trattato… c’erano loro, c’erano sempre loro!

Le pecore. Tante pecore, tantissime pecore, innumerevoli pecore.

Pecore ovunque, libere di pascolare o, meglio, proprio di “circolare” sulle strade e nei centri abitati. Le ho incontrate persino nel parcheggio di un market dove mi ero fermato a fare un po’ di “rifornimento energetico” e addirittura davanti all’ingresso dell’hotel dove ho pernottato sull’isola di Vágar.

Non mi sorprenderebbe vederne una anche qui, nella sala degli imbarchi dell’aeroporto, mentre, come destandomi da un sogno a occhi aperti, mi rendo conto che il mio volo ora è stato annunciato.

È dunque giunto il momento di tornare a casa.

Il velivolo si stacca dalla pista e decolla sfiorando le aspre montagne, offrendomi dal finestrino un’ultima, suggestiva, visuale su questo remoto e affascinante arcipelago.

Nel corpo, le endorfine prodotte dall’attività fisica appaiono ancora rafforzate dalla serotonina generata da tre giorni di pedalata circondato da un paesaggio straordinario. Il risultato è sempre quello che provo ogni volta che termino un cicloviaggio: anche oggi la sensazione di benessere e di appagamento sovrasta, annullandolo, il dispiacere di una vacanza troppo breve.

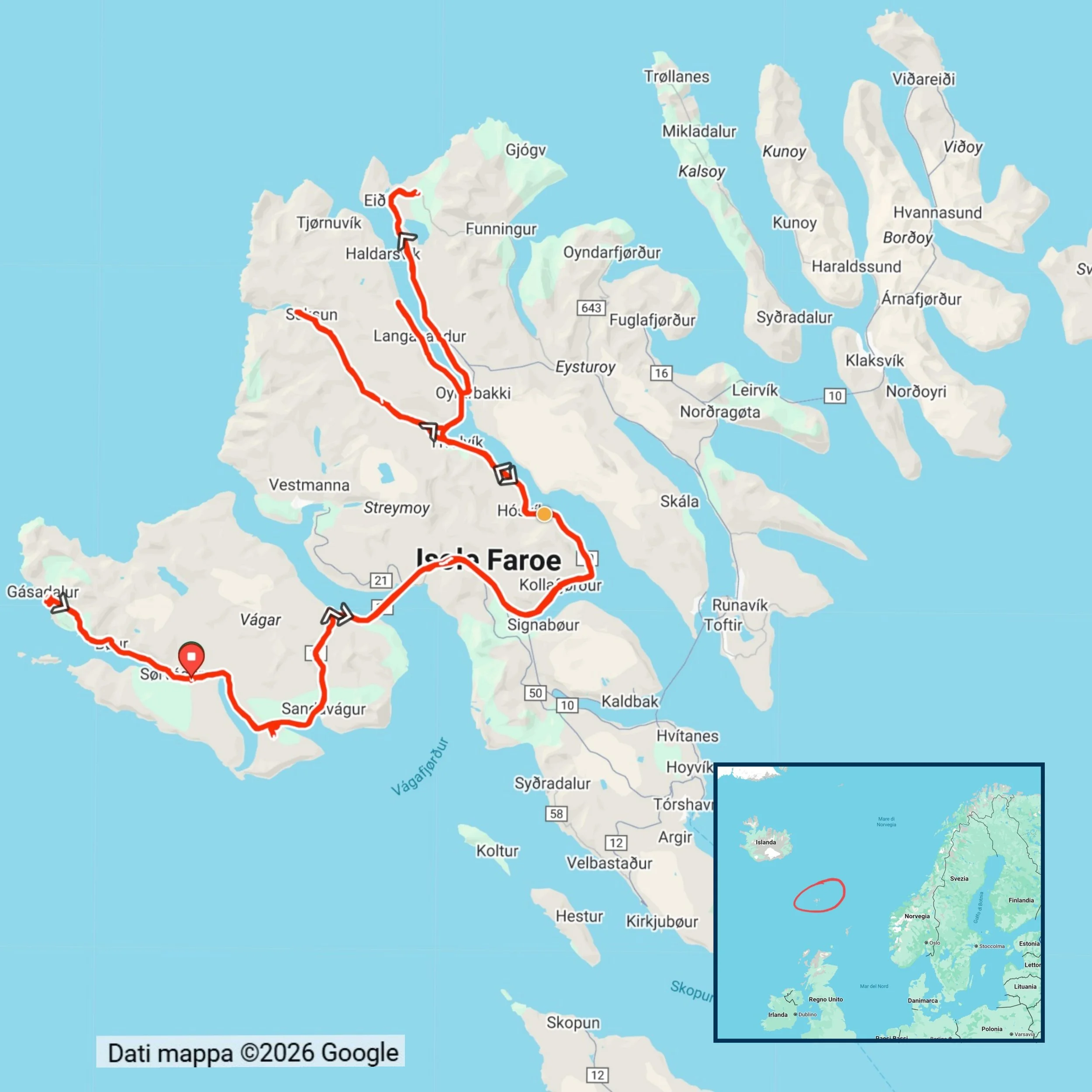

L’itinerario