Alla scoperta della Tuscia viterbese

Tra castelli, fiabe e borghi abbandonati, ecco un itinerario alla portata di tutti, breve ma ricco di suggestivi punti di interesse.

Punto di partenza prescelto per questo itinerario è la stazione FS di Alviano, in provincia di Terni, che può essere facilmente raggiunta in treno, con la bici al seguito (linea delle ferrovie regionali) e presso la quale si trovano ben tre parcheggi auto per chi magari preferisce portare la bici allo start in completa autonomia.

Partiti, dunque, dal piazzale della stazione, dopo circa tre chilometri eccoci ad affrontare una leggera salita che ci conduce al primo dei punti di interesse della nostra giornata a pedali.

Ci troviamo nel borgo di Graffignano, che merita certamente una sosta per ammirare il suo imponente Castello Baglioni.

Edificato nel XIII secolo e caratterizzato dalla presenza di un imponente mastio cilindrico, in origine il castello era circondato da mura entro le quali di fatto si svolgeva la vita del borgo. Con il tempo, l’aumento della popolazione ha poi comportato l’ampliamento dello sviluppo urbano fino all’attuale estensione del paese.

Il suggestivo maniero, per raggiungere il quale dobbiamo tornare indietro su una stradina a senso unico partendo dalla piazza principale, è divenuto di proprietà del Comune solo nell’anno 2000 e oggi ospita numerosi eventi e mostre.

Lasciamo Graffignano e affrontiamo una salita piacevolmente circondati da boschetti di ulivi, su un fondo che presto diviene sterrato ma compatto e che, quindi, non comporta alcuna difficoltà di percorrenza.

Al km 10,3 dell’itinerario, il segmento sterrato termina nei pressi di un grande fontanile; da qui, una veloce discesa ci porta a… ritornare bambini!

Peter Pan, Biancaneve e i sette nani, i tre porcellini, il Libro della giungla, Hansel e Gretel, Alice nel paese delle meraviglie e numerose altre iconiche immagini della nostra infanzia scorrono coloratissime davanti alle nostre ruote, come un caleidoscopio magico che ci circonda mentre percorriamo un anello nel cuore di Sant’Angelo di Roccalvecce.

Dalla fine del 2016, infatti, questo borgo è noto come “il paese delle fiabe”, grazie all’iniziativa di un’associazione culturale nata appositamente per coinvolgere numerosi artisti al fine di riempire i vicoli di decine di murales, che appaiono ai visitatori come pagine di un libro – appunto – di fiabe che permette davvero di compiere un salto indietro nel tempo.

Ritorniamo al… presente e, uscendo dal paese, percorriamo una piacevole strada ombreggiata fino al km 15,8 del nostro itinerario, quando giriamo a sinistra prendendo una stradina in discesa che si inoltra nella vegetazione, alternando tratti di asfalto ad altri di strada bianca, fino a giungere in vista del terzo punto di interesse della nostra giornata.

Si tratta del centro storico di Celleno, definito “il borgo fantasma”, che raggiungiamo dopo un tratto di ripida salita.

L’appellativo è dovuto al fatto che questa parte antica del borgo è rimasta priva di abitanti a partire dal secolo scorso, quando fu disposta una progressiva evacuazione per via dei pericoli derivanti da una copiosa serie di scosse telluriche che si erano già verificate nel tempo.

Una sosta è d’obbligo nella piazza Enrico Castellani, su cui si affacciano gli edifici principali, tra cui la maestosa rocca Monaldeschi-Gatti (anche definita come castello Orsini) e la chiesa di San Carlo, all’interno della quale troviamo una bellissima ricostruzione in scala del borgo che fu, oltre a un’esposizione di grammofoni

Ci addentriamo tra i vicoli del borgo per raggiungere, su una passerella percorsa con bici a mano, il punto panoramico posto all’estremità nord-est dei resti del paese.

In questo modo, oltre a poter godere a 360 gradi del panorama circostante, possiamo notare i resti delle fondamenta e dei piani interrati di numerose case abitate prima dell’evacuazione, le quali furono addirittura demolite appositamente con le mine, per convincere gli abitanti più restii ad abbandonare il paese.

Abbandonato il borgo fantasma, attraversiamo Celleno nuova, senza farci mancare un’altra sosta panoramica, questa volta comodamente seduti su una delle numerose “big bench” che, sempre di più, stanno comparendo sul territorio del nostro Paese, seguendo le orme di un progetto nato nelle langhe piemontesi

Usciamo dal paese, notando un’installazione che ci rammenta che Celleno è nota anche come “città delle ciliegie” (coltivazione qui di origine secolare e alla quale ogni anno viene dedicata un’apposita festa, con tanto di carri allegorici e addirittura una… gara di distanza di sputo del nocciolo!) e percorriamo velocemente poco più di dieci chilometri di provinciale tra ulivi e campi coltivati. Si tratta dell’unico tratto di strada un po’ trafficato dell’intero itinerario.

Dopo il borgo fantasma, eccoci ora alla… “città che muore”.

Scenograficamente posizionata su un fragile sperone tufaceo, Civita di Bagnoregio è così definita per via del progressivo crollo delle pareti perimetrali (è stata stimata un’erosione media di circa 7 cm all’anno), con conseguente abbandono da una parte della popolazione nel corso degli ultimi secoli.

Per un momento, ritorniamo nuovamente bambini, seppure con un’immagine che, proiettata qui, ci provoca un senso di inquietitudine. La fragilità del luogo, infatti, ci riporta alla memoria un gioco che facevamo in spiaggia, quando, posizionato lo stecco di un ghiacciolo in cima a un mucchio di sabbia, a turno scavavamo intorno cercando di non far cadere il bastoncino (cosa che inesorabilmente accadeva, decretando così il giocatore sconfitto).

Ed è veramente difficile mettersi nei panni di quelle poche persone (appena una decina rimaste) che ancora abitano lassù, sperando ogni giorno di non fare troppo presto la fine di quel bastoncino…

Il borgo, mèta di centinaia di migliaia di turisti ogni anno e location di diverse produzioni cinematografiche (gli amanti di Totò ricorderanno certamente il paese conteso ne “I due colonnelli”), è raggiungibile solo a piedi, quindi - per noi - con bici condotta a mano, attraversando un altissimo ponte per il quale occorre pagare un ticket (allo stato attuale, novembre 2024, di cinque euro a persona).

Ritornati sulla strada principale, una lunga discesa ci porta proprio nel cuore della “valle dei calanchi” (colline argillose modellate dall’azione erosiva degli agenti atmosferici nel corso di millenni) che abbiamo già ammirato in precedenza dall’alto.

Il cambio di prospettiva riguarda, ora, anche la “città che muore”, che possiamo infatti scorgere dal basso, apprezzando forse ancora di più la precarietà della sua fragile posizione.

Due chilometri di salita, improvvisamente, ci impongono un cambio di passo. Dal suo culmine, in ogni caso, ogni fatica di giornata può intendersi conclusa. Le nostre ruote, infatti, si ritrovano nuovamente a scorrere liberamente lungo la discesa e la successiva pianura che, attraversato il fiume Tevere, ci conducono al punto di partenza.

QUANTO, COME, QUANDO

QUANTO

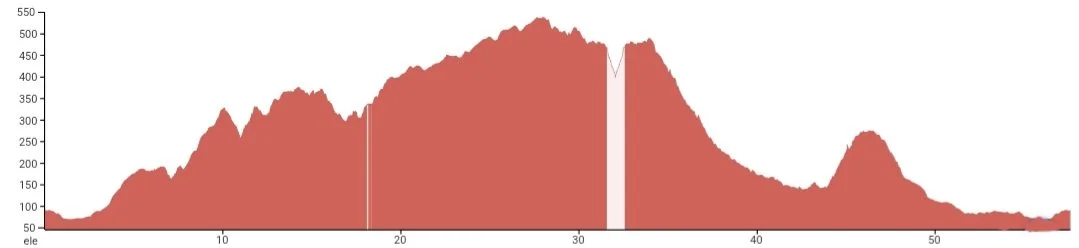

km totali: 58 di cui:

asfalto: 53 km

sterrato/strade bianche: 5 km

dislivello positivo: 1.150 mt

altitudine minima: 69 mt s.l.m.

altitudine massima: 539 mt s.l.m.

COME

Il percorso può essere affrontato con qualsiasi bicicletta; i pochi tratti sterrati suggeriscono comunque di montare pneumatici di sezione generosa

QUANDO

L’itinerario è fattibile tutto l’anno, anche se, nei periodi piovosi, il primo dei due segmenti sterrati potrebbe essere più impegnativo da percorrere a causa del fango